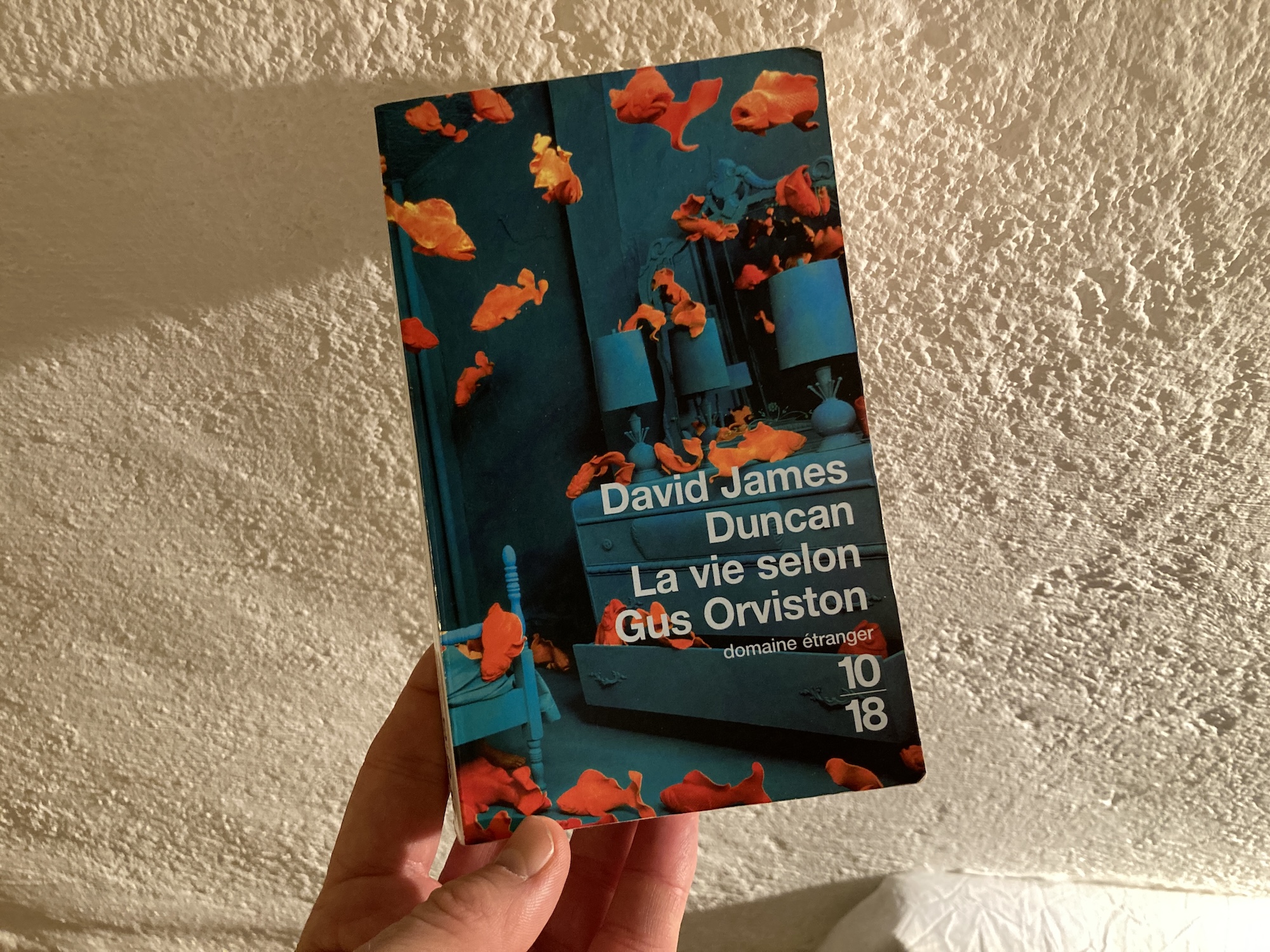

Livre premier : vivant

Un début grandiose. Enfin pas tout de suite : j’ai d’abord eu peur de me retrouver à lire des histoires de pêche à rallonge, comme a pu me faire vivre parfois mon vénéré Jim Harrison (dont David James Duncan est grand fan et ami) avec ses parties de chasse, mais non. Je me suis trouvé très rapidement embarqué dans un monde rassemblant une écriture jouissive en images et en pirouettes, une drôlerie inventive et acide, une constante auto-dérision hilarante. La pêche, la passion pour la pêche, la guerre parentale entre les techniques de pêche : le thème n’est au final qu’un prétexte pour parler des êtres et de leurs passions, et c’est délicieux, délicieusement écrit, et délicieusement foutraque. Le tout me rappelant des humeurs alliant la folie stylistique de La conjuration des imbéciles (J. K. Tool) et la jubilation théâtrale du personnage d’Une prière pour Owen (John Irving). Génial, drôle, intelligent, subtile, complexe : un plaisir un peu esthète mais qui fait du bien par cette absence de prise au sérieux.

J’ai aussi aimé la crise qui survient quand une faille s’inscrit dans l’obsession poissonnière de Gus Orviston, du moment où l’existence du poisson y surgit. L’objet-poisson prend vie et se révèle animé d’une réalité propre. La relation se révèle. Le rapport de domination Homme-Nature est questionné. Le pêcheur-prédateur sans morale se pose des questions sur la légitimité de ses actions. C’est la bascule. Le ton change.

Livre deuxième : responsable

Le paysage maintenant installé, la dépiction poétique et rocambolesque de cette vie hors-norme se mue en questionnement philosophique et sociologique. Avec une pertinence qui est toujours d’actualité mais qui emmène le livre ailleurs. On se rapproche d’une sensibilité anthropologique, en connivence avec les grands malaises d’Edward Abbey (Désert solitaire) face à l’usage du monde – notre usage du monde.

Livre troisième : religieux

Et là, progressivement mon souvenir de la lecture s’appauvrit, comme en écho avec la distance qui s’installe entre chaque session de mes lectures. David James Duncan et Gus Orviston commencent à me perdre. Je suis encore assez séduit par l’intensité imaginaire du monde parallèle inventé par le frère (Bill Bob) pour expliquer la mort, la vie et ses mystères à Gus. Mais cette première intrusion d’une spiritualité autonome me fait perdre mon enthousiasme. On s’éloigne de la vie des êtres pour entrer dans une mythologie singulière, certes jolie, touchante et originale, mais déjà bien désincarnée.

J’ai sans doute été influencé dans la suite de ma lecture (ou comme averti) par l’écoute d’un podcast (First Draft, David James Duncan, a dialogue on writing). Je découvrais alors un écrivain passablement habité par la question religieuse, hors toute forme d’Eglise, mais installée au centre de sa vie, clairement, et l’importance d’une forme de foi spirituelle dans son lien avec la nature.

Livre quatrième : sectaire

La suite et la fin du livre : toute entière tournée vers une quête initiatique prenant entre autre la forme d’une marche solitaire jusqu’au bout et au-delà des capacités corporelles, dont l’acmé m’a définitivement dérouté : soudainement, Gus vit une illumination qui frise avec les idées qu’utilisent sectes et gourous pour séduire et imposer leur emprise. « Si tu n’as pas fait l’expérience, tu passes à côté de l’essentiel. Tu n’as pas compris le cœur même de la vie. » La parole est spirituelle, animiste, et il est question d’Amour. En lieu et place de la truite au bout de l’hameçon, c’est toi qui te fait ferrer, pour ton plus grand bien… si tu es prêt-e (évidemment).

Sans compter cette rencontre archétypique entre la belle et la bête, dont la farce réussie flirte trop avec le lien romantique femme-homme le plus conventionnel qui soit pour s’en réjouir, très très loin des inventions libertaires du début du roman. La façon dont prendre le risque d’évoquer la sexualité est assumé sans l’être par des allusions et des méta-discours sent le tabou à plein nez. Me voilà déçu avant la fin du livre. Lequel se termine dans un partage spirituel, de pure croyance, même si hors religion, sans aucun recul sur les constructions sociales à l’œuvre, ne se gênant pas d’user d’essentialismes et de puretés simplificatrices. Finie la rigolade, fini le second-degré, finie la pêche, bonjour le pêché : le livre sert maintenant une parole pieuse et fait son enseignement. Décrochage total. Dommage.

Ce qu’il (me) reste

Cette déception m’a fait imaginer avoir la réponse à la question qui m’a très vite animé au début du livre: pourquoi ce roman culte n’est pas aussi connu ? Au départ, je n’avais pour piste que le nom à trois particules de l’auteur, ainsi que le titre de l’ouvrage, déjà utilisé (la vie selon…) avec ce patronyme inhabituel et compliqué : Orviston. Mais la piste de ce quatrième chapelet ne pouvant séduire que les adeptes des croyances invoquées me semble tout à fait pertinente. A part ça, lire le livre premier vaut vraiment le détour.

(Le roman La vie selon Gus Orviston de David James Duncan est composé de quatre parties)